Fil d'Ariane

- Accueil

- Corse

- Actualités

- Architecte au féminin : cinq décennies de femmes a...

Comme le rappelle Stéphanie Bouysse-Mesnage, historienne de l’architecture, dans « les « femmes architectes », un genre à part ? » paru en février, « l’entrée des femmes dans les cursus d’architecture est concomitante à celui des femmes dans les autres cursus. C’est entre le début des années 1880 et la fin des années 1890 que les femmes entrent à l’École des Beaux-arts ou à l’Ecole Spéciale d’Architecture. (…) Mais la figure de la « femme architecte » commence à émerger réellement avant la guerre mondiale, puis s’incarne davantage dans l’entre-deux-guerres et dans la période des 30 glorieuses »[1].

Quelques repères historiques sont nécessaires pour comprendre l’évolution des études d’architecture et de la profession en France.

A partir de 1803, la discipline est sous la tutelle de la section architecture de l’Académie des Beaux-Arts. Une autre école privée, l’Ecole Spéciale d’Architecture[2], est créée en 1865. L’instauration du diplôme d’architecte date de 1867[3]. C’est en 1897 que les femmes sont admises comme élèves à l’Ecole des Beaux-Arts. En 1903, les ateliers d’architecture des écoles de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes et Rouen sont rattachés par décret à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. En 1968, l’Ecole des Beaux-Arts vote une grève illimitée et demande son rattachement à l’Université. Les U.P.A. (Unités Pédagogiques d’Architecture) sont créées, rattachées au ministère de l’Équipement et du Logement[4].

Concernant l’organisation et la réglementation de la profession, l’Ordre des Architectes est créé en 1941, d’après un projet de Jean Zay, ministre de l’Instruction publique du gouvernement Blum entre 1936 et 1939. Ce projet devient effectif par une loi promulguée le 31 décembre 1940 par le régime de Vichy, validée par une ordonnance de 1945, et réactualisée avec la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.

Entre 1941 et 1977, les architectes corses sont inscrits à l’Ordre régional Provence–Côte d’Azur–Corse. L’Ordre régional de Corse est créé avec la loi sur l’architecture de 1977. A partir de début 1978, il y une présence de l’institution, mais pas encore de locaux. Les réunions de conseil et les bureaux se déroulent dans les locaux de la DRAC, à Ajaccio. Le fonctionnement réel est effectif à partir de septembre 1978 avec l’arrivée de Gracieuse Pasquali, unique représentante des services depuis, et mémoire de l’institution, toujours en poste.

Alors que l’Ordre des Architectes d’Île-de-France compte 17 femmes inscrites en mai 1943 sur les 2850 inscrits sur ce tableau[5], sachant que « 50% de la population féminine diplômée en architecture s’inscrit auprès de cet ordre régional »[6], on estime à environ 200 femmes inscrites à Paris entre 1940 et 1970, et une centaine d’autres au niveau national.

Il faudra attendre 1972 pour que la première femme s’inscrive et porte le titre d’architecte en Corse.

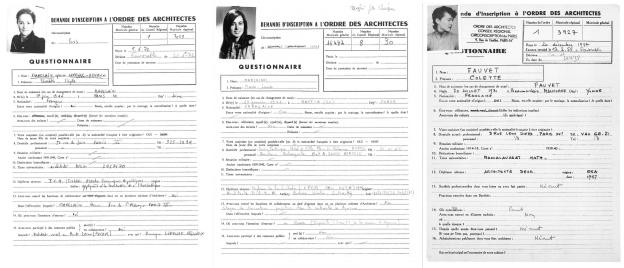

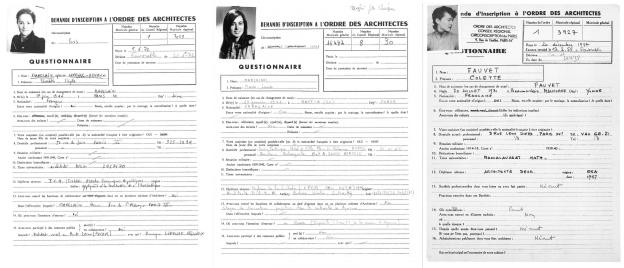

Jusqu’à la création de l’Ordre des Architectes de Corse en 1977, on dénombre 46 architectes inscrits à l’Ordre régional Provence–Côte d’Azur–Corse, domiciliés professionnellement en Corse. Parmi eux 3 femmes : Elisabeth Madelain, Marie-Louise Marchiani et Colette Cailleau-Fauvet. Catherine Le Parquier Bouquillon les rejoint à la fin de l’année 1977.

Elisabeth Madelain, née à Paris le 17 juin 1946, a démarré ses études aux Beaux-Arts de Paris avant 1968, et est diplômée le 29 juillet 1970 à l’âge de 24 ans, au nom d’Elisabeth Madelain épouse Lefevre-Devaux, son mari est architecte également. En juin 1972, lorsqu’elle demande son inscription à l’Ordre des Architectes de Paris, elle indique être également titulaire d’un diplôme de l’ICH (Institut d’études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l’habitation). Son père, Henri Madelain, est un architecte reconnu à Paris, il enseigne également à l’Ecole des Beaux-Arts, chef d’atelier de 1940 à 1968, et a une agence à Paris. Avant de s’inscrire, Elisabeth Madelain y a travaillé, et a collaboré avec son mari. Il est courant que les premières femmes architectes « soient issues de milieu proche de l’architecture, où les pères, les frères ou les oncles exercent la profession. Elles grandissent dans un milieu culturel favorable à l’architecture et beaucoup d’entre elles évoquent une véritable vocation pour l’architecture »[7], rappelle Stéphanie Bouysse-Mesnage. Le 27 octobre 1972, elle demande le transfert de son dossier à l’Ordre régional Provence-Côte d’Azur-Corse, domiciliée à Ajaccio, elle est ainsi la seule femme à porter le titre d’architecte parmi 33 architectes corses. Inscrite au nom d’Elisabeth Lefevre-Devaux, elle indique dans un courrier du 21 novembre 1972 qu’elle souhaite exercer sous son nom de jeune fille Madelain, précisant qu’elle est diplômée à ce nom, et que son mari a son agence à Paris. Le 30 avril 1975, elle est portée démissionnaire et cesse son activité professionnelle. Elle est mariée une seconde fois à Jean-Remi Eyssautier, architecte inscrit à Ajaccio depuis avril 1971, qui deviendra plus tard le premier élu corse au Conseil national. Elisabeth Madelain demande sa réinscription en Corse, toujours domiciliée à Ajaccio, en mars 1982. En 1984, elle a déménagé à Brest, et déclare qu’elle n’effectue pas d’actes professionnels nécessitant une assurance. En 1990, elle déclare être architecte consultant pour le département du Finistère. En juin 1992, elle devient Architecte des Bâtiments de France dans les Yvelines, jusqu’en septembre 1998, où elle demande une disponibilité pour détachement au ministère des Affaires étrangères, elle intègre le service culturel de coopération scientifique et technique de l’ambassade de France au Chili. Elle y reste jusqu’en 2001, et réintègre son poste d’Architecte des Bâtiments de France en région parisienne. Elle demande sa radiation de l’Ordre des Architectes en décembre 2005, alors au nom de Sibylle Madelain-Beau, à presque 60 ans.

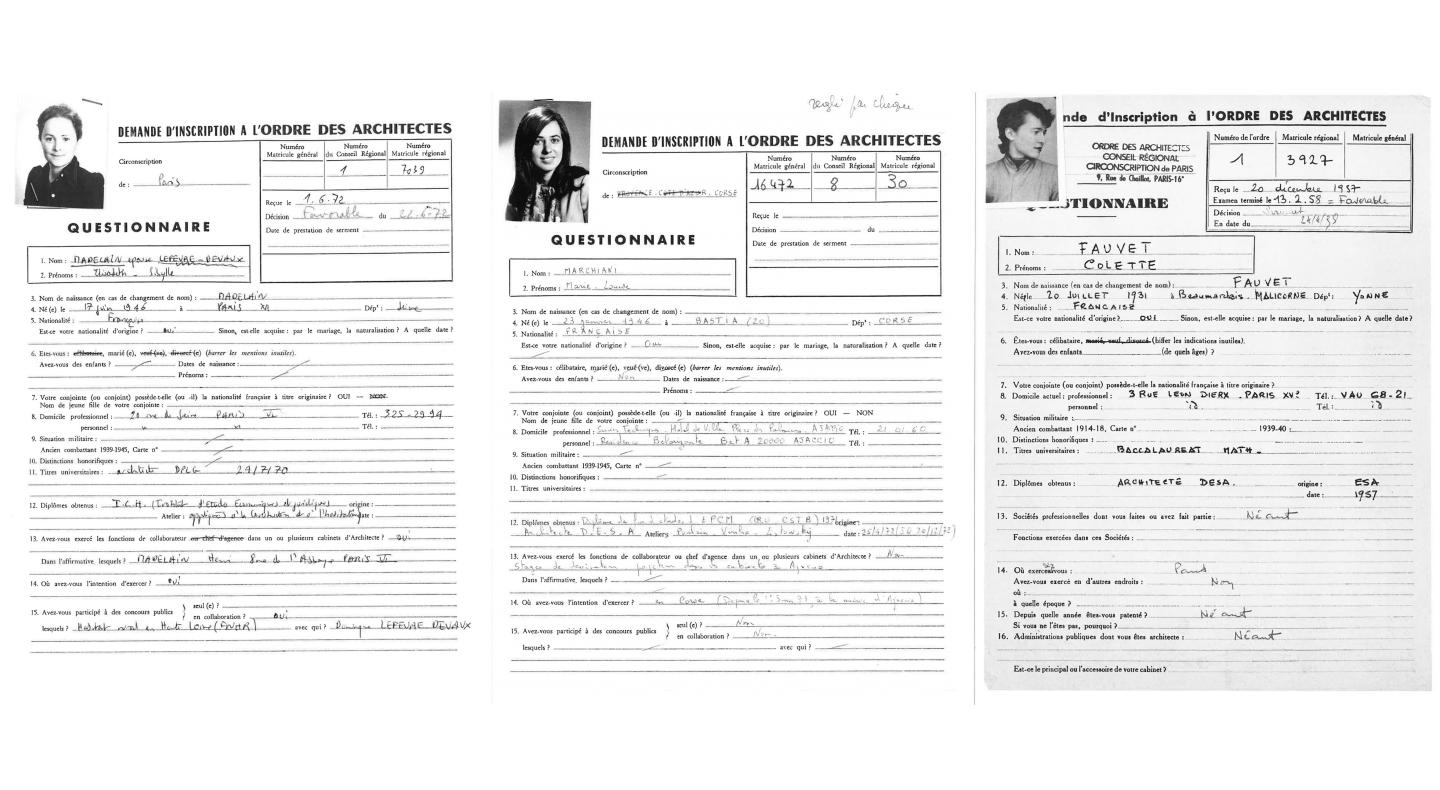

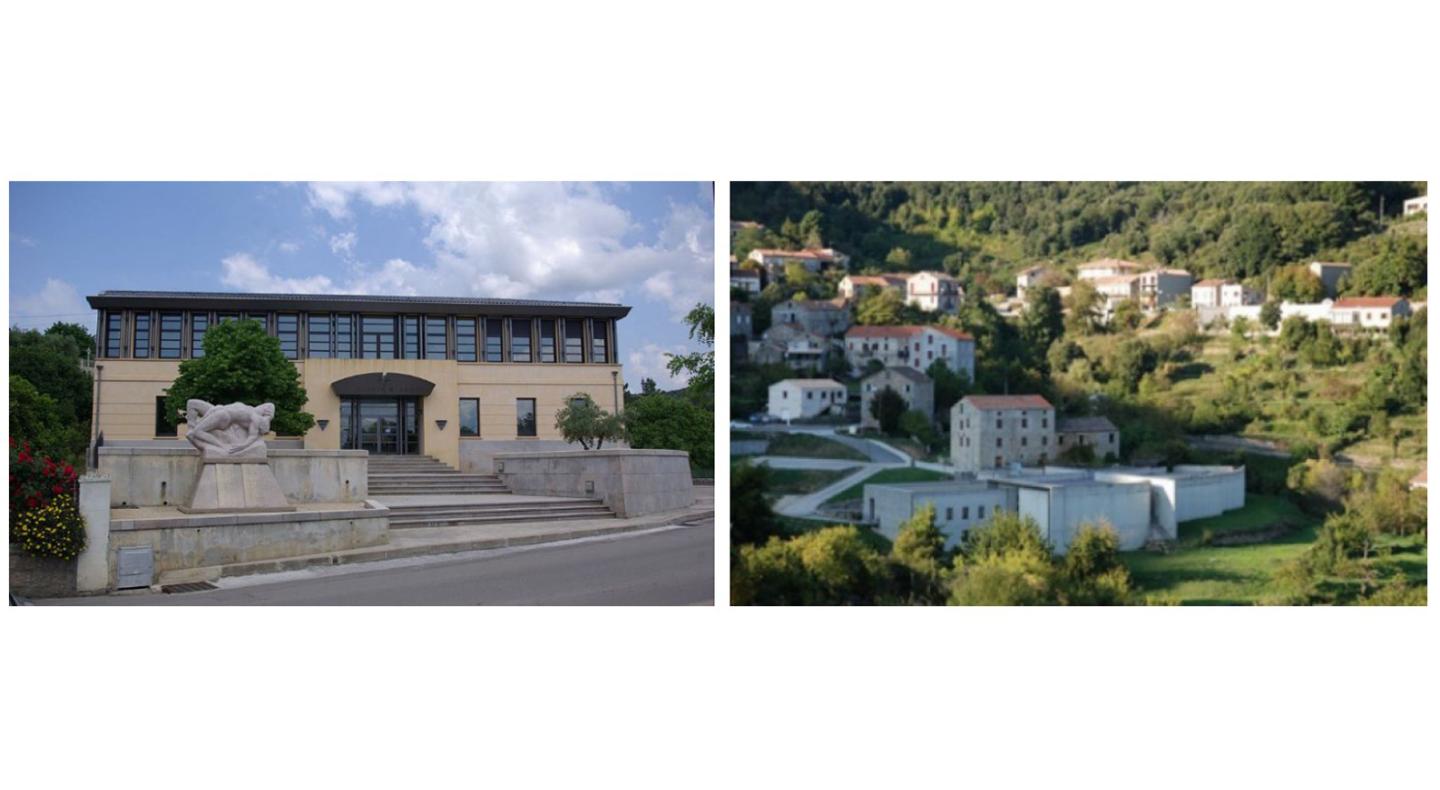

Marie-Louise Marchiani, est la deuxième femme inscrite en Corse. Née le 23 janvier 1946 à Bastia[8], elle est diplômée de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris le 25 avril 1972, à l’âge de 26 ans, étant également titulaire d’un diplôme de fin d’études d’EPCM (Enseignement des Principes de la Construction Moderne) du CRU-CSTB (Centre de Recherches d’Urbanisme – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) en 1971. Après avoir effectué des stages de dessinateur-projeteur dans des cabinets à Ajaccio, elle commence à travailler à la mairie d’Ajaccio le 1er juin 1973, pour les services techniques de la ville. Elle demande son inscription à l’Ordre des Architectes de Provence–Côte d’Azur–Corse le 17 juin 1973. Son inscription est effective le 3 juillet 1973, à l’âge de 27 ans. Par la suite, Marilou Marchiani devient architecte du CAUE de Corse-du-Sud, à Ajaccio. En 1986, les M.P.F. (Maisons Paysannes de France) éditent « Une maison paysanne en CORSE en 1900 » avec l’étude et les dessins réalisés par Marie-Louise Marchiani. En 1989, elle publie les ouvrages « L’espace villageois »[9] et « Le costume au féminin »[10] dans la collection « Guides des départements : Corse du sud » qui seront des références citées à plusieurs reprises dans le cadre de travaux universitaires. Dans les années 90, elle est nommée Ingénieure en chef à la Collectivité Territoriale de Corse, orientant définitivement son activité dans la Maîtrise d’ouvrage publique. L’architecte Dominique Villa la décrit comme une « combattante de l’architecture » et se rappelle qu’elle aimait défendre les architectes. Elle participe notamment à la gestion du projet du musée de la Corse, à Corte, de l’architecte Andrea Bruno, livré en 1997. Elle demande sa radiation le 14 décembre 2006 alors qu’elle travaille toujours pour les services de la Collectivité Territoriale de Corse, au musée de la Corse à Corte. Elle est effective le 4 janvier 2007 à presque 61 ans.

La troisième inscription de femme en Corse est un transfert en 1974. Colette Fauvet, née le 20 juillet 1931 à Malicorne, en Bourgogne-Franche-Comté, est également diplômée de l’Ecole Spéciale d’Architecture à Paris, en 1957. Domiciliée à Paris, elle s’inscrit au Conseil Régional de Paris le 24 avril 1958, à l’âge de 26 ans. Mariée en 1969, son dossier est transmis au Conseil Régional Provence–Côte d’Azur–Corse le 9 septembre 1974 au nom de Colette Cailleau-Fauvet. C’est donc la plus ancienne diplômée des femmes architectes qui ont été inscrites en Corse. En parallèle de son activité d’architecte, elle est également dirigeante d’une société civile immobilière de construction–vente, active entre 1983 et 2013, domiciliée à Solaro. Autour des années 90, sa résidence est à plusieurs reprises ciblée par des attentats[11], ainsi que la voiture d'un ouvrier qu'elle emploie. Elle poursuit son activité jusqu’à l’âge de 67 ans, et est radiée du tableau de l’Ordre en février 1999.

Fin 1977, Catherine Le Parquier Bouquillon et son mari Christian Le Parquier, tous deux architectes, demandent le transfert de leur dossier de l’Ordre régional de Paris à celui de Corse. Elle est alors la quatrième femme architecte inscrite en Corse sur 55 architectes au total. Née le 18 avril 1953, Catherine Le Parquier Bouquillon est bachelière à 17 ans et diplômée de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris en mars 1975. Elle s’inscrit immédiatement à l’Ordre régional de Paris, en même temps que son mari, le 16 octobre 1975, à l’âge de 22 ans, ce qui en fera la plus jeune inscrite du tableau de l’Ordre en Corse depuis sa création en 1940, hommes compris. Elle tombe amoureuse de Cargese, son mari y passe ses vacances depuis l’âge de 4 ans, et tous les deux décident de s’y installer définitivement deux ans plus tard, après que Catherine a trouvé un poste de chef d’agence salariée à Ajaccio, chez un maître d’œuvre en bâtiment. Leurs dossiers sont transférés en novembre 1977. Catherine Le Parquier Bouquillon interrompt son activité en mai 1978 pour son premier congé de maternité. Elle démissionne peu après son retour de maternité, par choix, pour s’occuper de son enfant. Son mari est instructeur de permis de construire. Elle se rappelle qu’ils ont plutôt des difficultés à avoir des clients. Eux aussi sont la cible de menaces et attentats (maison, voiture) dans les années 80. Leur activité est essentiellement de la maison individuelle, mais aussi des résidences de vacances et la gendarmerie de Cargese, en association avec André Zigrand. Séparés en 1990, elle demande sa radiation en 1994 puis se réinscrit en 1996, année du décès de Christian Le Parquier. Une période assez difficile. Le Club Med de Cargese, après l’avoir employée à divers postes alimentaires, la missionne comme architecte d’opération entre 1997 et 2000 pour le compte du cabinet Cardo, en région parisienne. Quelques maisons ont été réalisées depuis, une dernière est en cours. La dernière, selon Catherine Le Parquier Bouquillon, qui prévoit de prendre sa retraite avant la fin de l’année.

Avec la création des Unités Pédagogiques d’Architecture en 1968, dont huit sont localisées à Paris et les autres remplaçant les écoles de Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nancy, puis Rennes, Lyon, Rouen, Strasbourg, Saint-Etienne, etc., les inscriptions d’architectes augmentent régulièrement à partir de la fin des années 70. « Le processus de féminisation de la profession a débuté en même temps que la formation en architecture amorçait sa démocratisation, en 1968 » comme le souligne Nathalie Lapeyre dans « Les femmes architectes : entre créativité et gestion de la quotidienneté »[12].

A partir des années 80, l’Ordre des Architectes de Corse inscrit chaque année de nouvelles femmes architectes. Parmi les premières, Michèle Barbé, Rosanne Cinquini-Grossmann, et Dominique Villa. Puis Juliette Campana-Trovato, Michèle Constans, Elise Pinet-Carlotti, Marie-Geneviève Strandberg, Dominique Battesti, Lucie Maurel, Marie Joséphine Pellegri, Dominique Denisse, Serena Borrelly, Paule Pellegri, Frédérique Poggi-Duroux, Sylvie De Leusse, Daniele Colombani et Marlène Giudicelli. Les années 80 enregistrent donc 17 inscriptions de femmes architectes sur 93 au total, soit 20% d’inscriptions de femmes. A la fin de la décennie, elles sont 20 femmes architectes en activité, sur un total de 148 inscrits. 12 d’entre elles sont toujours en activité aujourd’hui. Parmi ces inscrites des années 80 toujours actives, Elise Pinet-Carlotti, 74 ans, est actuellement la doyenne des femmes architectes en activité du tableau de Corse, après 12 hommes, dont le plus âgé, Stefan Maresz, a 87 ans.

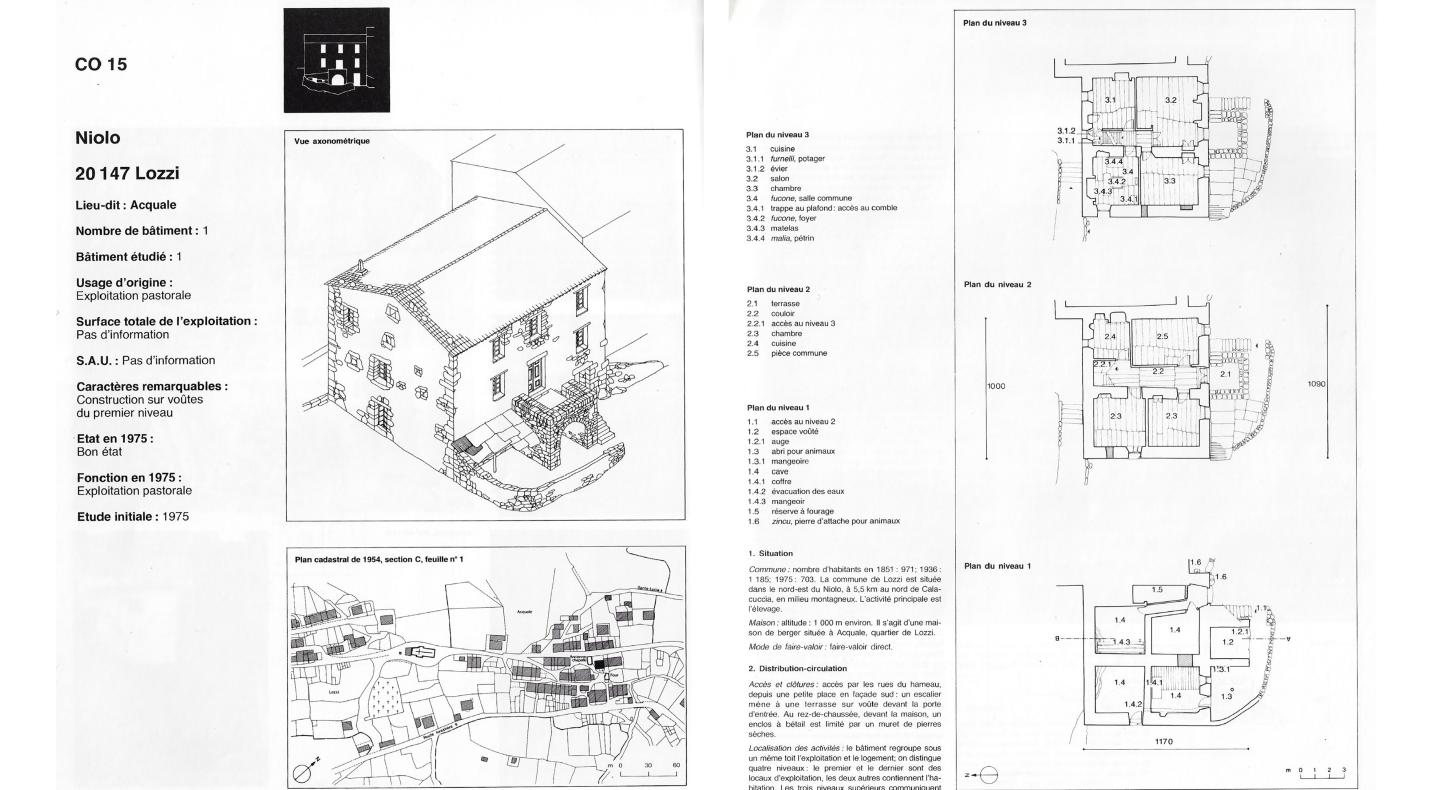

Architecte DPLG en 1975, Elise Pinet-Carlotti a démarré ses études d’architecture en 1968, année de création des Unités Pédagogiques d’Architectures, dans l’U.P.A. 2[13] issue de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts. Elle nous rappelle que dans cette école, sur les cinq ou six ateliers qui existaient, un d’entre eux n’acceptaient pas les femmes. Elle y rencontre son mari Jean Roch Pinet, étudiant architecte comme elle, et poursuit son 2ème cycle en 1971 dans l’U.P.A. 6[14], à Paris également. Pendant leurs études et une fois diplômés, ils travaillent comme salariés dans plusieurs agences d’architecture à Paris jusqu’en 1981, avec quelques interruptions pour Elise pendant ses deux grossesses et après les naissances de ses enfants, en 1976 et 1979, dont elle souhaite s’occuper. Pendant les étés 1974 et 1975, ils participent à deux « enquêtes » de terrain en Corse, en vue de la réalisation de l’ouvrage « Architecture rurale française » sur la Corse, d’Henri Raulin et Georges Ravis-Giordani, publié en mars 1978, en réalisant des relevés architecturaux, et des photographies. Ils sont les auteurs des illustrations de 11 des 32 monographies de l’ouvrage : Morsiglia dans le Cap Corse, Cervione dans la Plaine orientale, Calenzana et Ville-di-Paraso en Balagne, Lozzi et Calacuccia dans le Niolo, Corte dans le Centre, Sainte-Lucie-de-Tallano et Loreto-di-Tallano dans le Sartenais, et Cozzano dans le Haut-Taravo. Elise Pinet-Carlotti est la seule femme qui participe à l’ouvrage. Elle en garde le souvenir d’une belle expérience, accompagnés de Georges Ravis-Giordani.

Dans le chapitre dédié à « La maison, lieu et signe de sociabilité », les auteurs évoquent l’entraide vicinale et parentale lors de la construction des maisons : « pour les maisons communes, qui ne bénéficiaient pas de l’art d’un maestru (chef maçon) le plus souvent italien, le travail était organisé selon une stricte division sexuelle des tâches qui attribuait aux femmes et aux enfants a portatura, le transport des matériaux, chacun selon ses forces, et aux hommes, les tâches de débitage du bois de charpente, d’extraction des matériaux de construction. C’est ce que décrit Goury de Champgrand pour le XVIIIè siècle : « Ce sont les femmes qui font les portefaix, et, dans les bâtiments, on les montre sur les échafauds portant sur leur tête les pierres, le mortier, le bois. Les maçons n’ont d’autres soin que celui d’arranger le tout pour la construction »[15]. Un autre témoignage plus récent, extrait de l’enquête, inédite, de 1972 dirigée par Mme Viale, précise à propos de l’exploitation de la pierre dans les communes du Cap oriental : « Dans ces carrières communales, les tailleurs de pierre découpaient, payés par les uns et les autres, ou même chacun pouvait « faire sa pierre » lui-même, gratuitement (jusqu’à la guerre 1914/1918)… Sa fille… nous a décrit les femmes qui descendaient de là-haut, pieds nus, les dalles une à une, sur la tête. Les vieilles toitures de Pozzo et de Poretto, comportent ainsi le souvenir de ce labeur terrible : sorte de monument à la gloire de l’énergie de l’homme corse… ou plus exactement de la femme. » Cette division du travail est confirmée en ce qui concerne le Niolo par la mère d’une collaboratrice de cette étude, originaire de cette région, et qui l’a pratiquée lorsqu’elle était encore jeune fille ».[16] Dans cet extrait, la collaboratrice citée est Elise Pinet-Carlotti, originaire du Niolu, qui avait raconté cette pratique à Henri Raulin, qui l’a intégrée à l’ouvrage pour illustrer le rôle des femmes dans la construction des maisons de villages corses.

En 1981, son époux Jean Roch Pinet, architecte, est recruté pour travailler pour la SICA Habitat Rural à Riventosa, qui réalise des projets pour les petites collectivités. L’occasion de venir s’installer durablement en Corse. Il s’inscrit à l’Ordre régional en 1982 et y restera jusqu’à sa retraite en 2008. Elise Pinet-Carlotti s’y inscrit en 1983, à l’âge de 35 ans. Installés à Corte, elle travaille au rythme qu’elle souhaite pour pouvoir s’occuper de ses enfants. Ses projets sont essentiellement des petits marchés publics et des clients privés, pour lesquels elle réalise des opérations de rénovation. Entre ses premiers pas dans l’architecture effectués dès l’âge de 17 ans, à Cayenne, en tant que dessinatrice pour un architecte, et son activité en cumul emploi-retraite aujourd’hui, 57 années se déjà sont écoulées.

En 1986, au niveau du Conseil Régional de Corse, Dominique Villa devient la première femme élue de l’institution en tant que vice-présidente pour 4 ans, seule femme sur une liste de 8 conseillers, avec Don-Marc Paoli, qui sera élu président. Rappelons qu’à Paris, « les femmes intègrent cette institution dès sa création et qu’elles forment un groupe constitué dès 1942-1943 »[17]. Aucune femme ne se présente en 1988, ni en 1990, alors que Dominique Villa ne renouvelle pas son mandat. Son fils naît en 1990, mais ce n’est pas la seule raison. Pour Dominique, les conseils doivent être renouvelés, les architectes doivent bouger. Précédemment vice-présidente de l’UNSFA national entre 1984 et 1986, elle sera par ailleurs présidente de la Maison de l’Architecture, après le premier mandat de Jean-Albert Samson. En 1994, elle est également élue vice-présidente du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) de Corse, pour 6 ans. Puis à nouveau élue trésorière au Conseil de l’Ordre des Architectes de Corse entre 2000 et 2004. Une activité associative, ordinale, et institutionnelle, mêlée à une riche activité professionnelle et un parcours hors du commun. « J’ai eu de la chance », dit-elle humblement. Pas seulement.

Dominique Villa est bachelière à 16 ans. Elle s’oriente d’abord vers des études de médecine, qu’elle interrompt au bout de trois ans, réalisant que cette voie ne lui convient pas. Voulant s’orienter vers la photographie, elle pense y parvenir en suivant des études d’architecture. Elle s’inscrit en 1972, à l’âge de 19 ans, à l’U.P.A. de Marseille. Après un stage en 2ème année, elle est embauchée. L’école devenant en quelque sorte secondaire, ses études d’architecture seront plutôt longues. Après son diplôme, elle poursuit néanmoins ses études en DEA de géographie de l’aménagement à Aix-en-Provence, avec notamment Jacques Ferrier, puis des cours d’histoire de l’art, et des études à l’Institut d’Aménagement Régional, toujours à Aix-en-Provence. Inscrite à l’Ordre régional de Corse en novembre 1981, elle exerce en son nom propre tout en envisageant de continuer sa formation à l’Ecole du Louvre à Paris. Elle gagne finalement un concours d’architecture et est contrainte de rester pour s’y consacrer à plein temps. Il s’agit de son premier projet, le Sémaphore d’Alistro à San Giuliano, pour la Marine nationale. En 1990, elle crée avec son mari Jean-Michel Battesti l’agence Villa / Battesti Architectes et Associés, dont elle est gérante. L’agence remporte plusieurs concours dont les Archives départementales de Haute-Corse avec Pierre-Louis Goti. Dominique Villa poursuit son activité dans le cadre de l’agence, orientée vers les marchés publics. Elle réalise des projets importants comme la restructuration du Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio, l’aéroport international de Figari et l’outil théâtral A Stazzona à Pioggiola, inauguré en 2010. Ce dernier projet, considéré comme avant-gardiste dans son rapport avec l’environnement, est construit en pin lariciu local au milieu des châtaigniers[18]. En 2013 est livré le projet de rénovation et d’extension de l’Institut d’Etudes Scientifiques de Cargese, Des projets au long cours, emblématiques et remarquables. Dominique Villa continue à travailler dans le cadre de son agence, associée à son fils architecte André Battesti.

Comme le souligne Stéphanie Bouysse-Mesnage, le processus de féminisation de la profession « s’intensifie dans les années 90 avec des figures comme Odile Decq et Nasrine Seraji »[19], qui donnent plus de visibilité aux femmes architectes au niveau national, mais dans les régions également.

En Corse, elles accèdent à des marchés publics plus importants, gagnent des concours et occupent davantage le terrain. Concernant la vie de l’institution, les choses évoluent également. En 1992, deux ans après le départ de Dominique Villa du Conseil Régional de l’Ordre, deux femmes sont à nouveau élues : Marie Joséphine Pellegri, comme vice-présidente entre 1992 et 1994, et Dominique Battesti, comme trésorière jusqu’en 2000. Très actives professionnellement, elles n’ont pas hésité à se former après leurs études d’architecture pour mettre toutes les chances de leur côté. Stéphanie Bouysse-Mesnage relève cette particularité : « on s’aperçoit que dès qu’elles peuvent acquérir de nouvelles compétences, les femmes s’en saisissent. Que cela soit en urbanisme, en construction, dès qu’elles le peuvent, elles complètent leur parcours » [20].

Marie Joséphine Pellegri en est l’illustration. Diplômée de l’U.P.A. 2 en 1984, l’école est située à proximité de l’Université Paris-Nanterre. Pendant son 3ème cycle d’architecture, elle suit en parallèle les cours de licence d’aménagement du cursus géographie. Après son diplôme, elle décide de poursuivre des études d’urbanisme et s’inscrit à l’Ecole des Ponts et Chaussées où elle obtient un « certificat d’études supérieures d’aménagement régional et urbain » en 1986, un atout supplémentaire, selon elle, pour entrer dans la profession, puisque de nombreux règlements d’urbanisme sont à élaborer. Elle s’inscrit à l’Ordre en Corse en avril 1985, mais continue de travailler ponctuellement dans plusieurs agences parisiennes. Sa sœur Paule Pellegri est diplômée deux ans après elle, en 1986, et décide de rentrer rapidement en Corse, où elle s’inscrit en février 1987. Marie Joséphine Pellegri la suit et elles installent leur atelier à Bastia. Elles accèdent progressivement à de nombreux marchés publics et remportent des concours, notamment ceux de l’UFR de Droit de l’Université de Corte, l’extension de l’aéroport de Calvi et celle de l’école de Lucciana, avec leur confrère Pierre Grimaldi, puis à leur compte, la tour de contrôle de Calvi, ou encore l’extension de la bibliothèque de Bastia. « On a eu de la chance. Et on était moins nombreux à se présenter sur les concours jusqu’en 2000 », dit-elle elle aussi. Elles réalisent également des études de faisabilité et des règlements d’urbanisme pour les communes. L’activité est soutenue, elles sont sur tous les fronts. Marie Joséphine Pellegri assure également des missions de conseil pour les DDE, des études et de la sensibilisation en milieu scolaire pour le CAUE de Haute-Corse. Elle continue à se former par ailleurs. En 2004, elle devient titulaire d’un DEA de Géographie « Jardins, Paysage, Territoire » à la Sorbonne, en partenariat avec l’école d’architecture de Paris-La Villette. Puis, plus récemment en 2018, elle obtient le Master « Gouvernance territoriale et développement urbain » de l’Ecole urbaine de Sciences-Po Paris. « J’ai eu de la chance pour ça aussi, c’est vraiment exceptionnel comme formation ».

Son passage au Conseil de l’Ordre de Corse est bref, non pas qu’elle n’ait pas eu le temps de s’investir, mais parce qu’à l’époque, on ne parlait pas assez d’architecture, selon elle. Les contrôles d’assurance et les rappels à l’ordre à ses confrères ne l’ont pas convaincu de rester.

Dominique Battesti, élue en 1992 également, y restera davantage, en tant que trésorière, jusqu’en 2000. Puis elle sera réélue en tant que vice-présidente de 2002 à 2004. Son parcours illustre également bien cet appétit pour la formation. Après avoir obtenu son baccalauréat à 17 ans, elle est diplômée de l’U.P.A. de Marseille après 6 ans d’études en 1984 et s’inscrit à l’Ordre régional de Corse en novembre 1984 à l’âge de 23 ans, faisant d’elle la deuxième plus jeune inscrite du tableau après Catherine Le Parquier Bouquillon évoquée précédemment. Elle obtient une bourse du gouvernement italien pour poursuivre sa formation à l’Ecole polytechnique de Milan en 1985-86, elle étudie le théâtre antique avec l’universitaire Giorgio Grassi et obtient un diplôme de « composition architecturale », puis un diplôme de design, enseigné par le designer Achille Castiglione. Elle rentre ensuite en Corse et s’installe en tant qu’architecte, partageant quelques temps ses locaux avec l’agence de Dominique Villa et Jean-Michel Battesti. Exerçant toujours à titre individuel, elle remporte des concours publics importants, comme la mairie d’Afa en 1995, l’école de Peri, des projets de restructuration de l'hôpital de Castellucio, et en tant que mandataire, le musée de l’Alta Rocca à Levie, en association avec François Rouanet, ou encore la restructuration du musée Fesch à Ajaccio, avec Paule Marcellesi. Pour ces deux derniers projets, elle a aussi la mission prestigieuse de muséographie. Elle réalise également quelques maisons, mais son activité est essentiellement orientée vers les équipements publics. L’investissement est total, des études au chantier, qu’elle ne souhaite pas déléguer car on y apprend beaucoup et que tout se joue en exécution. Et ce principe vaut dès le début de sa carrière, même si, comme elle le raconte avec humour, elle cumule alors tous les inconvénients : « jeune, femme, et architecte ». Mais l’architecte a « le pouvoir de convaincre », dit-elle. C’est ce qui en fait un métier « passionnant ».

Par rapport aux années 80, on dénombre moins d’inscrits au cours des années 90, mais la part des inscriptions de femmes architectes augmente. Elles sont 17 à s’inscrire sur un total de 48, soit 35% environ.

Au niveau des élus de l’institution en Corse, fait marquant, la parité est quasiment atteinte en 2002. Alors que Dominique Villa est encore la seule femme élue en 2000, en tant que trésorière, Dominique Battesti revient en 2002 en tant que vice-présidente, aux côtés de nouvelles élues : Sandrine Lugarini, secrétaire-adjointe, Emmanuelle Buresi, trésorière-adjointe, et Véronique Pieri, conseillère. C’est le premier conseil qui doit être constitué de 12 élus, au lieu de 8 précédemment, compte-tenu de l’augmentation des inscrits. 11 architectes le composent sur les 12 requis, dont 5 femmes. Ce mandat, présidé par Jean Filippi, est plutôt exceptionnel puisqu’entre 2004 et 2007, parmi les 11 élus, on ne compte que Michèle Barbé, vice-présidente et Paule Marcellesi, secrétaire. Idem entre 2007 et 2010, avec Michèle Barbé trésorière et Carole Allais conseillère.

La parité s’installe dans les écoles d’architecture au début des années 2000. En Corse, on inscrit au cours de la première décennie 29 nouvelles femmes architectes sur 69 au total, soit 42% des inscriptions.

En 2010, Michèle Barbé est élue au Conseil National de l’Ordre des Architectes et devient la première femme corse élue au national. Elle y reste jusqu’en 2017. Diplômée de l’U.P.A. 7 à Paris en avril 1977, elle est également la première femme française admise à l’Académie de France à Rome, la prestigieuse Villa Médicis, après avoir travaillé chez Ieoh Ming Pei, en 1979. Elle est également depuis 2014 la présidente de la Maison de l’Architecture de Corse, depuis 2018, conseillère du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) de Corse et présidente de la commission « Politiques environnementales, aménagement, développement des territoires et urbanisme ».

Au Conseil de l’Ordre de Corse, entre 2010 et 2013, seules Aurélie Broquet, Michèle Mariotti et Marie-Geneviève Strandberg sont conseillères sur les 12 élus, En 2013, un basculement s’opère. Dorothée Tomi est élue vice-présidente, Aurélie Broquet, Michèle Mariotti, Marie-Geneviève Strandberg, Isabelle Haas, Isabelle Fanet et Katia Maïboroda-Cesari, également directrice du CAUE de Corse-du-Sud depuis 2001, sont élues conseillères, soit 8 femmes sur 12 élus, pour 4 ans. Un mandat également marqué par un changement de présidence, Pierre-Henri Lorenzi puis Pierre-Olivier Milanini. La parité dans les conseils est imposée à partir de 2017. En Corse, curieusement, cette règle rétablira un retour plus équitable des hommes au sein du Conseil, sans toutefois atteindre le nombre de 12 conseillers requis. Présidé par Sébastien Celeri, on y retrouve Katia Maïboroda-Cesari, vice-présidente, Dorothée Tomi, trésorière, et les nouvelles élues Pascale Gandoin de Zerbi, vice-présidente, et Elodie Mussier, conseillère. Jusqu’au présent mandat.

Concernant les architectes inscrits, pour ces années 2010, on compte 58 nouvelles femmes architectes inscrites sur 99 au total, soit 59% des inscriptions. Ce taux est d’ailleurs confirmé depuis début 2020, puisqu’on a enregistré l’inscription de 18 femmes architectes sur 31 au total, soit 58% des inscriptions.

Alors qu’entre 1940 et 1970, l’Ordre enregistre environ 300 inscriptions de femmes en France, il n’y en a aucune en Corse. En 1980, les femmes architectes « arrivent péniblement à dépasser la barre des 5% inscrites »[22] au niveau national. Elles sont 5 femmes inscrites sur 76 au total en Corse au 1er janvier 1980, un taux de presque 7%. En 1990, elles sont 20 femmes architectes en activité, sur un total de 148, soit 13,5%, une proportion encore légèrement supérieure à la moyenne de 11,7% en 1990 au niveau national[23]. A la fin des années 90, la proportion de femmes inscrites en Corse est la même que celle relevée en 2002 au niveau national[24], de l’ordre de 17%.

A partir des années 2000, l’écart se creuse, atteignant 24% vers 2010, puis 34% en 2012. Elle se distingue déjà comme la région tendant le plus vers la parité hommes-femmes, la moyenne nationale étant de 24,7%[25]. Ce taux augmente à 37% en 2016. « En 2019, la Corse se distingue à nouveau comme la région ayant la meilleure répartition hommes-femmes, avec 40% de femmes architectes, soit une hausse de 3 points par rapport à 2017 »[26], alors qu’il est de 30,7% en moyenne au niveau national, l’étude « Archigraphie 2020 » faisant apparaître d’importantes disparités d’une région à l’autre. Début 2022, le Conseil régional de Corse comptabilise 118 femmes inscrites sur un total de 281 architectes en activité, un taux d’environ 42% qui la place toujours en tête en termes de répartition hommes-femmes.

Sylvia Ghipponi, présidente du Conseil de l’Ordre des Architectes de Corse

[1] BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, « Les « femmes architectes », un genre à part ? », Chroniques d’Architecture, 15 février 2022, https://chroniques-architecture.com/les-femmes-architectes-un-genre-a-part/

[2] D’abord Ecole Centrale en 1865, elle devient Centrale & Spéciale en 1867, puis Ecole Spéciale d’Architecture en 1869, http://www.esa-paris.fr/l-ecole/ecole-speciale/l-esa-en-quelques-dates/

[3] PANERAI Philippe, L’ivresse de la feuille blanche : l’architecture aux Beaux-Arts avant 1968, Librinova, 2020.

[4] Elles deviendront E.A. (Ecoles d’Architecture) affiliées au ministère de la culture et évolueront jusqu’aux E.N.S.A. (Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture) d’aujourd’hui.

[5] BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, « Comment les femmes sont entrées à l’Ordre des Architectes : portrait des premières inscrites à l’Ordre régional de la Circonscription de Paris », dans « Femmes, architecture et paysage », Livraisons d’Histoire de l’Architecture, n°35, 2018.

[6] BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, « Les « femmes architectes », un genre à part ? », ibid.

[7] BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, « Les « femmes architectes », un genre à part ? », ibid.

[8] Sœur de Jean-Charles Marchiani, né en 1943 à Bastia, ancien préfet du Var et homme politique proche de Pasqua

[9] MARCHIANI Marilou, « L’espace villageois », Guides des départements : Corse du sud, Projets Éditions, 1989.

[10] MARCHIANI Marilou, « Le costume au féminin », Guides des départements : Corse du sud, Projets Éditions, 1989.

[11]https://www.corsicainfurmazione.org/80064/flnc-resistenza-drogabasta/2019/

[12] LAPEYRE Nathalie, « Les femmes architectes : entre créativité et gestion de la quotidienneté », in EMPAN 2004/1, n°53.

[13] L’Unité Pédagogique d’Architecture n°2 est domiciliée rue Jacques Callot à Paris 6ème à sa création.

[14] L’Unité Pédagogique d’Architecture n°6 est actuellement l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette

[15] Goury de Champgrand, Histoire de l’isle corse, p. 164 (V. Bibliographie)

[16] RAULIN Henri, RAVIS-GIORDANI Georges, L’architecture rurale française - Corse, Musée national des Arts et traditions populaires, 1978, p.62.

[17] BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, « Comment les femmes sont entrées à l’Ordre des Architectes : portrait des premières inscrites à l’Ordre régional de la Circonscription de Paris », dans « Femmes, architecture et paysage », Ibid.

[18] « A Stazzona : une architecture avant-gardiste mise à l’honneur », Corse-Matin, 19 octobre 2020.

[19] BOUYSSE-MESNAGE Stéphanie, « Les « femmes architectes », un genre à part ? », Ibid.

[20] Ibid.

[21] Les études sont alors organisées en 3 cycles de 2 ans et 1 année de diplôme.

[22] LAPEYRE Nathalie, « Les femmes architectes : entre créativité et gestion de la quotidienneté », Ibid

[23] « Archigraphie », publié par le Conseil National de l’Ordre des Architectes, 2015, p. 70

[24] LAPEYRE Nathalie, « Les femmes architectes : entre créativité et gestion de la quotidienneté », Ibid.

[25] « Archigraphie », publié par le Conseil National de l’Ordre des Architectes, 2015, p. 72

[26] « Archigraphie 2020 – Observatoire de la profession d’architecte », publié par le Conseil National de l’Ordre des Architectes, décembre 2020, p. 121.

ARCHITECTE ou société d’architecture

Visiteur

Commentaires