Fil d'Ariane

- Accueil

- Actualités

- Un nouveau régime pour les règles de construction...

Suite à la publication au Journal Officiel du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, le nouveau livre Ier du code de la construction et de l’habitation est pleinement applicable, marqué par une nouvelle approche du respect des règles de construction applicables en bâtiment.

L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 dite ESSOC II, incluant les dispositions législatives du nouveau livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH), est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. La structure de ce livre, qui concerne la construction, l’entretien et la rénovation des bâtiments, a été profondément réorganisée mais aussi remaniée sur le fond. Désormais divisé en neuf titres, son volume a été réduit d’un quart par rapport à la version précédente. Le décret du 30 juin 2021 vient parachever ce nouveau livre Ier avec les dispositions réglementaires associées.

Le CCH débute désormais par un article exhaustif permettant de définir les notions mobilisables pour son application. On notera ainsi quelques définitions remarquées dans le nouvel article L. 111-1 du code de la construction.

Le bâtiment est pour la première fois défini légalement comme un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain. Cette définition est sensiblement différente de celle qu’avaient esquissé le lexique national d’urbanisme ou la jurisprudence (Conseil d’Etat, 20 mars 2013 Epoux B, req. n° 350209) qui retenaient plutôt la notion de construction couverte et close.

Ce même article définit par ailleurs le bâtiment réversible comme celui dont la conception permet d'en changer l'usage, partiellement ou totalement, sans qu'il soit besoin de procéder à une rénovation importante ou une reconstruction.

L’ensemble du vocabulaire lié à la conception des règles et aux modalités de leur respect par les intervenants dans la construction est aussi intégré à cet article L. 111-1 : champ technique, objectif général, règle de construction, résultat minimal, solution technique.

Car il faut surtout relever de cette refonte un changement de cap dans l’écriture et le respect des règles de construction incluses dans ce livre Ier. De manière générale, le nouveau livre Ier du CCH substitue une logique de résultats à atteindre à la logique de moyens qui prévalait jusqu’à présent.

Précisons d’emblée que les mécanismes utilisés pour concevoir et respecter les règles ne s’appliquent qu’au champ des règles générales de construction établies dans ce CCH, à l’exclusion d’autres règles de construction qui peuvent être mobilisés lors d’une opération de travaux et font l’objet d’une référence contractuelle, notamment les normes d’application volontaire ou celles liés à l’obtention de labels ou certifications diverses.

Les principes fondateurs sur lesquels reposent désormais les règles de construction sont définis aux articles L. 112-1 à L. 112-4 du code de la construction et de l’habitation :

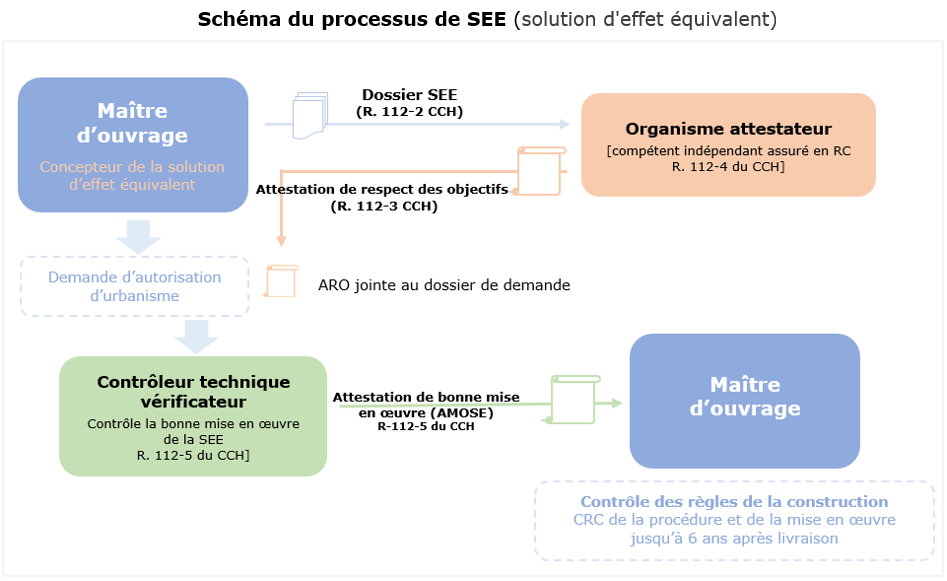

Le CCH permet au maître d’ouvrage (MOA) de faire réaliser une partie des travaux en se fondant sur une solution technique alternative à une solution de référence définie réglementairement. Ce droit d’expérimenter est envisageable sous réserve d’une part que cette solution d’effet équivalent respecte l’objectif général défini légalement et d’autre part que le maître d’ouvrage l’inscrive dans un processus d’attestation et de contrôle bien établi.

Le principe général du dispositif de solution d’effet équivalent est le suivant : tout maître d’ouvrage d’une opération de construction peut être autorisé à mettre en œuvre des solutions alternatives à la réglementation en vigueur. Pour cela :

La procédure de SEE fait l’objet d’une procédure de contrôle / sanction spécifique dans le cadre du contrôle des règles de la construction, pouvant durer jusqu’à 6 ans après livraison.

Quelques conseils pratiques dans la mise en œuvre d’une solution d’effet équivalent

>> Pour en savoir plus

- Code de la construction et de l’habitation sur Légifrance

- Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 dite ESSOC II

- Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

ARCHITECTE ou société d’architecture

Visiteur

Commentaires

Blablabla... 'Contrôleur

Blablabla... 'Contrôleur technique' (responsabilité en cas de sinistre?) et l'Ordre donne son aval en publiant ça sans sourciller. De tout temps les prestations intellectuelles (médecins, avocats, architectes) étaient soumises à une obligation de moyens. Et voici que l'on y substitue une obligation de résultats.

Quid en cas de 'sinistre' (=non obtention du résultat annoncé) facile à prévoir (fenêtres ouvertes chauffage ou clim à fond, ventilations obstruées...)?

L'architecte, encore et toujours, plongera. Mais personne d'autre. Qui a jamais vu un BET, un CSPS, un ABF, un Préfet, un service instructeur, bref le moindre 'contrôleur' supposé nous 'assister', à la barre?

Merci.